2016年07月19日 松村 憲[<バランスト・グロース フェロー/一般社団法人 日本プロセスワークセンター 理事]

今回から書かせていただくコラムでは、プロセスワークとホフステードモデルによる組織文化診断を組み合わせた、これまでにない新しい組織開発の可能性を模索していきたいと思っている。今回は全体の概要について触れ、残りの回では、企業事例なども引き合いに出しながら、そのケースでどのようにホフステード、そしてプロセスワークが有効に用いられるかについて書きたい。

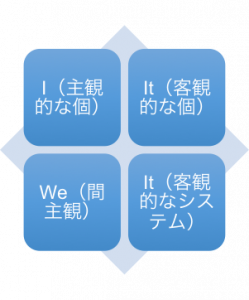

元々がユング派の深層心理学のモデルから発展してきたプロセスワークは、組織の深層構造を捉えることに優れ、外側に現れる様々なシグナルを拾いながら介入するアプローチを取る。 一方でホフステードモデルの組織文化診断は、ホフステードが定義する「組織文化」を、世界中の組織から集めたビッグデータを元に複数の軸を持って、データとして見える化する優れた診断手法である。 プロセスワークの手法は、個人や関係性、集団の内面、あるいは主観性を扱うのに優れた手法といえ、ホフステードモデルの組織文化診断は外面、あるいは客観的なデータを提供する。この二つが出会う時、インテグラル理論のケン・ウィルバーの4象限のモデルを使うならば、組織文化の内と外、主観と客観、集団と個、その全体にバランス良くアプローチする可能性が拓かれる。

変化のモデルであるプロセスワークでは、「エッジ」という変化が生じるレバレッジポイントを発見することが重要になる。組織のこれまでのスタイルが限界を迎えたり、変化を強いられる時に生じてくる課題の周辺にこのエッジを見出すことができる。エッジは、これまで慣れ親しんだ在り方(1次プロセス)から、立ち現れつつある新しい在り方(2次プロセス)への移行の間にあり、そこはまるで波打際のようにエネルギーに満ちている場所である。同時に変化への抵抗から、エッジを回避する無意識の行動も生じやすいため、的確にこのエッジを見極め、介入をそのエッジ周辺で行い続けることが本質的な変革を起こすための鍵になる。 例えば、ある組織の経営層がこれまでの在り方を脱却して、今後は社員一人一人が主体的にリーダーシップを発揮してもらいたいと考えたとする。しかし、組織の伝統的な文化は極めてトップダウン志向の強い体育会系であるとすると、強いエッジが生じることが想像できるだろう。このエッジ周辺では、経営層も自らの在り方を問い直す必要が生じるであろうし、また個々の社員もより自分の力に根ざした新しい在り方を獲得していく必要がある。シグナルベースで、このエッジを探すなら、例えば経営層や管理職が話す時に、その場は静まりかえるなどの緊張感に見つけられる。あるいは、「なんでも意見を言いなさい!」と威圧的に話しているかもしれない。 さて、こうした見えない文化的な側面は、ホフステードモデルで見える化される可能性が高い。例えば、組織の閉鎖性や、経営方針がどれだけ従業員志向であるか、組織内の関心は専門性よりも上司への忠誠に偏ってはいないか、などが客観的に示される。組織文化診断は、文化の良し悪しを決めるものではないが、組織の現状と目指そうとする姿のギャップから、エッジを明らかにすることができる。客観的なデータを共有し、とっかかりとすることでエッジに介入しやすくなる。

ホフステード・モデルの組織文化診断では、文化を「組織における構成員がお互いと、仕事や組織文化外部とどのように関わるかを、他の組織と相対的に表すもの」(BG宮森によるコラムより)と定義し、関わりを重要視している。 では、プロセスワークでは組織文化をどのように捉えているだろうか?先にウィルバーの4象限モデルで示したように、プロセスワークが扱うのは、組織の内面、主観、間主観的な側面が強い。そのように考えるとプロセスワークにおける組織文化とは、まさに組織の内面にある心のあり方、表面的に見えているものの背景や深層と考えられる。 ユング派の深層心理学のモデルで考えると、個人の意識の下層には、個人的無意識領域があり、さらにその下層に集団的無意識という層が想定されている。組織とは個人の集まった集合体であるから、その心は集団的無意識と言い換えることもできる。なぜ、「無意識」なのかというと、多くの場合個人はこの集合性に気づかない内に染まっており、また無自覚に動かされているからである。 だから、どんなに経営層が立派な戦略を考えても、それが組織文化と一致していいないならば、その戦略はうまく適用されず、逆にこの文化に飲み込まれてしまう。個人の心が自律性を持っているように、組織の心も自律性を持っており、経営や戦略(意識)は常に組織文化(深層意識)との対話のなかで進めていくことが必要になるだろう。

プロセスワークではランクという、力(パワー)のあり方を自覚することを重要視している。それは創始者ミンデルが世界中で様々な葛藤解決を実践する中で見出した答えの一つでもある。 ランクが意識されずに使われる時、ハラスメントや葛藤、事業の停滞などが生じやすい。逆に、ランクが自覚的に使われている時、それは物事をすすめていく大きな推進力になる。ホフステード・モデルの組織文化診断では、リーダーシップのあり方や、経営層の方針、どのような方向に組織やチームが向かっているかなどが見える化され、その中でどのようにランクが用いられているかを見極める助けとなる。ランクの使われ方は、組織の方針や組織文化と一致する時にこそ生かされるだろう。 さらに、ランクに関連してゴーストという考えにも触れておく。その場にいないけれど、人々の話の節々に出てくる人や、いるべきであるのに全く登場しない存在などのことをゴーストと名付けている。先に、エッジは変化のレバレッジポイントだと書いたが、しばしば、エッジの周辺にはゴーストが存在していることが多い。例えば、上司の噂が多い職場では、その上司をゴーストと考える。あるいは、製品を作っているのに組織内部の利害関係に終始しがちな職場では、顧客がゴーストになる。ゴーストは、組織の一面性を補償する機能を持ち、変化のエッジを超える指標となり、また見えていなかった力の在処を教えてもくれる。

ホフステード・モデルの組織文化診断では、データによって組織のAs is (現状)とTo be(これから)が見える化されることになる。そして、この両者のギャップを検証し埋めていくことが次のステップとなる。 さて、この診断がより有効に生かされるためには、プロセスワークにおけるダブルシグナルと自己一致という考え方が有効になると考えている。ダブルシグナルとは、言行不一致の状態であるが、ある個人や組織が発している微細なシグナルにも注目している。例えば、柔軟な組織にしていきたいという思いを、強硬な手段で推進する経営者は外側から見ると、ダブルシグナルを発していると言えるだろう。また、組織の深層文化と一致しない戦略は、意図せずしてダブルシグナルを発している。個人、チーム、組織であれ自分たちの思いと、向かう方向性が一致している状態が、英語で言うところのcongruentな状態、自己一致した状態である。 さて、組織文化診断において示されるAs isとTo beを例に、この考えを適用してみたい。もしAs is で出てきた結果が事前に予測していた内容と一致しており、クライアントも自己一致して認められるならば、先へ進みやすい。To beへ向けて、どこにエッジがあり、どんな介入をするかを考えていけるだろう。 次に、As is で出てきた結果が予測と異なり、クライアントが認識しているものと大きく異なっていたらどうだろう。その場合、すでにそこにダブルシグナルが内包されているため、現状のAs is のギャップを先に扱う必要があるだろう。それがないと、本当は組織全体がどこへ向かいたいのか、向かうべきなのかというTo beも見えてこない。 最後に、As isが予測通りで自己一致しているが、クライアントが考えるTo beが組織本来の深層文化と一致しない時はどうだろう?この場合は、To beを考え直すなど、そのギャップを検討しないと、To beへ向かうほどにダブルシグナルが強くなってしまうだろう。目指すビジョンが組織本来の持つ可能性(しばしば意識化されていない強み)とずれていては、組織もその中に働く個人も疲弊してしまうだろう。 以上が、プロセスワークとホフステード・モデルを組み合わせた時の組織の見立ての可能性、および介入ポイントの概要である。両者の出会いは、本質的な組織変容の強力なツールとなるはずである。なお、プロセスワークに関しては、BGフェローである佐野浩子氏のコラムを、ホフステード・モデルの組織文化診断に関しては同じくBGフェローの宮森千嘉子氏のコラムを参照していただきたい。